中小企業のための新規事業の進め方(第5回)

~試作品や試行サービス前の調査その2~

新製品やサービスは、想定顧客から価値を認められることが必要です。そのために、先駆的なユーザー(リードユーザー)の利用の工夫や要望をヒントに開発をすることがよいと第2回で述べました。そして、第4回では、試作品や試行サービスを提供する前に確認すべき4つのポイント(以下参照)のうち、顧客価値の確認に関する(1)と(2)を解説しました。

今回は市場性や実現可能性の確認に関する(3)と(4)を解説します。

1.試作品や試行サービスを準備する前にできること(後編)

(3)マクロの市場動向を業界レポートなどで把握する(市場性の確認)

顧客価値を確認したら、次はマクロ的な視点で推定するため業界レポートなどで市場の動向を把握します。個別顧客への特注品やオプションサービスのレベルで終わるのか、ニッチでもある程度の市場が見込めるものか、ある程度普遍的に広く業界にアプローチできるのか、などの見通しを持つためです。今後の投資の方針や規模を考えるためにも、調査によってある程度の見通しを持ちたいと思います。

しかし、特に難しい調査をする必要はありません。ネットで探すだけでもその業界に関する多くの情報が集まります。例えば、自動車業界のEV関連製品の場合なら、EV車や燃料電池の普及トレンドについてのレポートがいくつも見つかります。EV車の販売台数、シェア、充電ステーション数などの予想からは、EV関連の製品やサービスについて10年以上にわたり市場拡大が見込まれることが確認できます。

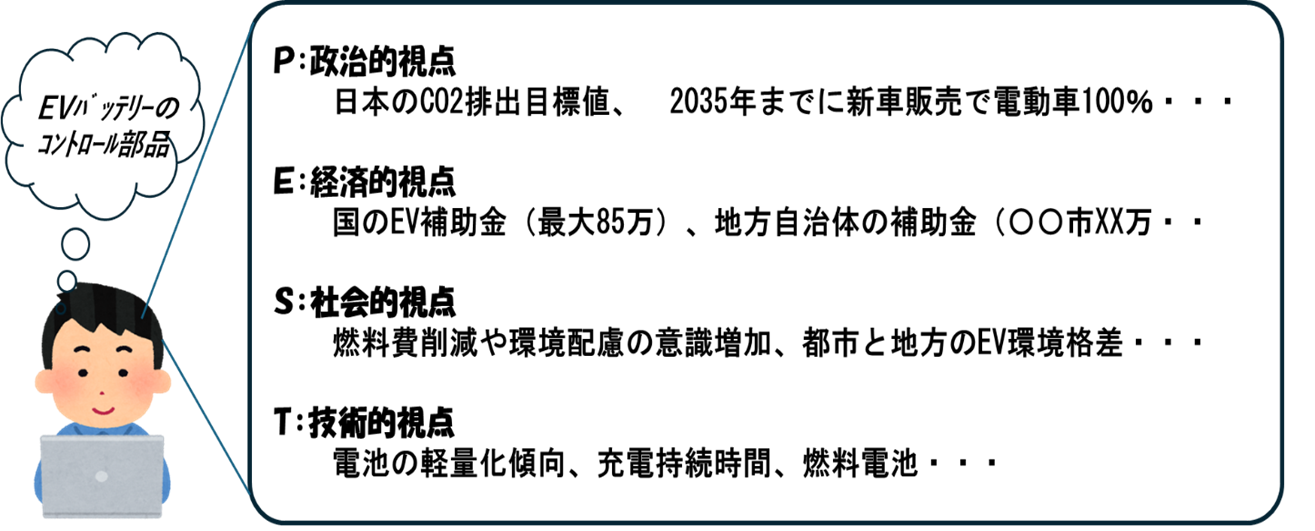

さらに、この市場見込みを調べる際には、PESTの視点に留意して整理すると具体的なイメージが湧きます。PESTとは、政治的視点(Politics)、経済的視点(Economy)、社会的視点(Social)、技術的視点(Technology)の頭文字をとったものです。

具体的に自動車産業のEVの例を考えてみます。

P:政治的視点では、CO2排出目標値などの制度や規制

E:経済的視点ではEV関連の補助金

S:社会的視点ではCO2排出量削減の動向

T:技術的視点では電池の軽量化や持続時間の増大など、主なトピックが把握できます。

市場拡大に向かうという根拠が確認できると、市場拡大やビジネスチャンスの具体的なイメージが湧きます。そして、具体的な施策も立てやすくなります。

なお、これら4つの視点はお互いに関連する部分もありますので、あくまで市場の動向を確認するための視点だと考えてください。

これを一度でもやっておくと、その後も市場トレンドに敏感になるので、情報のアップデートは容易です。もちろん、開発者はある程度の市場動向は把握していると思いますが、意識的に情報を集めて整理すると、これまで見落としていた視点に気が付くと思います。開発の意欲や自信を維持することにもつながります。そして、この市場性の確認の手法は既存の製品やサービスについても適用できます。ネット検索をしてメモにまとめる作業なので、1~2時間でも可能でしょう。

もし市場の成長性があまり見込まれなくても、前回の(1)(2)の結果、個別ニーズがあることがわかっている場合には、開発を中止する必要はないと思います。市場は小さくても、ある程度の顧客が取れるならば、進める判断もありです。広がる可能性がないとは言えません。

ただし、市場が小さい場合には、大きな売上や利益は期待できないので、お金や稼働の投資はある程度厳しめの上限を設けてください。会社の利益やキャッシュ、人的リソースの余裕などを考え、どこまで投入するかを予め決めておくことが大切です。

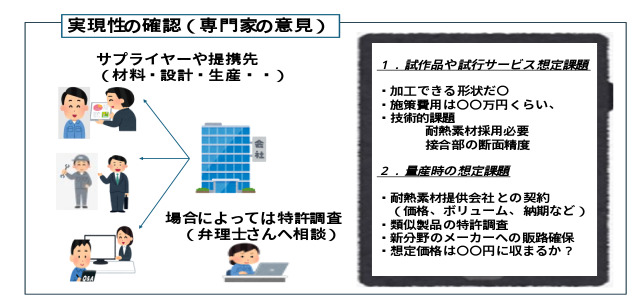

(4)製品やサービスが見込み通りできるかについて専門家の意見を聴く(実現可能性の確認)

開発しようとしている製品やサービスに使われる技術や材料が手に入るのかどうかは、むろん見通しを持って開発をしていることでしょう。しかし、どの程度のコストでできるかということも、新製品やサービスの実現のためには必須の想定になります。

試作品の製作段階での問題(形状、費用、技術的な課題など)、量産を想定した場合の問題(材料の安定的な確保、パートナーとの連携、販路、PR方法など)も、なるべく早く想定してください。

顧客から価値を認められても、価格が高すぎれば売れませんので、サプライヤーや提携先なども含めてできるだけ広範囲の意見を集めたいものです。

また、類似の製品がありそうな場合には、関連する特許を調べ(弁理士さんへ依頼するなど)、既存特許を回避する対策の検討をする必要もあります。試作品や試行サービスを提供する段階では、必要な調査だと認識しておいてください。

3.まとめ

今回は、市場性の確認のために、情報をとってPEST等で整理すること、さらに専門家の意見などで、開発や新製品・サービスの実現性を確認すること、特にコストを想定することの重要性を述べました。試作品や試行サービスを開始する前に、4つのポイントをきちんと確認して時間やお金を無駄にするリスクを減らし、開発の熱意や自信を継続させましょう。

そして、ある程度余裕をもって経営資源(人、物、金、情報など)を確保することに留意してください。本業に影響を与えない範囲の予算や稼働を決め、徐々に経営資源を追加投資します。無理なら早めに方向転換して、無駄な時間やお金を使うことを避けます。そうしていけば、限定された予算や稼働の範囲内で、何回かの試行錯誤ができて成功に近づくことができます。

さて、次回はこれまでのビジネスコンセプト(誰に、何を、どのように)の次のプロセスである、「ビジネスモデル」について、そのポイントを解説したいと思います。

著者

矢本 成恒氏

名古屋商科大学経営大学院教授(3つのMBA国際認証校)、日本開発工学会(日本学術会議登録団体)副会長、東京人財育成株式会社取締役、中小企業診断士

NTT持株会社戦略部門担当部長、ベンチャー起業・経営などの実務実績、経営コンサルタントの実務経験と学術研究をもとに、新規事業や企業経営に関する講演や研修を実施している。

東京大学博士(工学)、東京大学卒業、筑波大学 MBA、ハーバード経営大学院(受講生中心教授法)プログラム修了

(1) 潜在顧客の意見を聴いて価値を確認(顧客価値の確認調査)

(2) 価値を実現する機能の追求(機能のピボット)

(3)マクロの市場動向を業界レポートなどで把握する(市場性の確認)

(4)製品やサービスが見込み通りできるかについて専門家の意見を聴く(実現可能性の確認)

前編はこちらから